今宮保護所-その4 戦時下で簡易宿繁昌の訳

戦争と失業者数の推移

元々不安定な就労状態にある「日傭労働者」の中に、最も多くの失業者を抱える状態が長く続いたことが、『此処(釜ヶ崎の簡易宿)迄の転落を余儀なくせしめられたものの相当数に上れる』原因である。そして、その状態を招いた要因は「時局」である、と今宮警察署塩井文夫警部補は報告している、との読み取りが成り立つかどうかの検討。

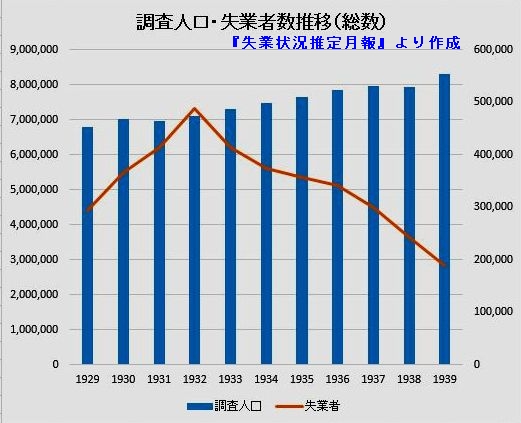

回を跨いだので、『失業者数を時系列的に把握できるように作成された』『失業状況推定月報』のおさらい。

「1929年10月24日アメリカの株式市場が暴落、世界恐慌に拡大」と歴史年表にも取り上げられる事件は、日本では「昭和恐慌」の始まりとして記録されているが、失業者数は、上海事変・満州国建国の1932年に最高となり、1936年ロンドン軍縮会議からの脱退、1938年国家総動員法公布と長期に渡る軍拡、戦争遂行体制の下、減り続けている。逆に、戦地・外地に兵士として、あるいは植民として、人を移動させているにもかかわらず、調査人口(働く人口)は増え続けている。

推定就業者数の総数は1929年から1939年にかけて増加しており、三分類(給料生活者・日傭労働者・その他の労働者)も、それぞれに増加しているが、全体に占める割合で見ると、「その他の労働者(就業者)」は51.8%から55.1%と比重が増しており、「日傭労働者(就業者)」は21.1%から20.2%と僅かながら減少している。

失業推定で見れば、三分類とも1932年が最大で、給料生活者(失業)が1934年以降、「其の他労働者(失業)」が1938年以降1%を割っているが、「日傭労働者(失業)」はほぼ変わりがないといえる。

このことから、釜ヶ崎簡易宿の繁昌は、日傭就業者数の増加(1929年1,434,576人⇒1939年1,679,535人)、そして「日傭労働者」の中の失業者割合が「給料生活者」や「其の他労働者」よりも高いことによるものであると推定した。

だが、しかし、これは、数字の取り違えであると思うようになった。

なぜなら、『労働行政史』(第1巻1277頁・労働行政史刊行会・1961年3月)に掲げる推定失業数は、全国の総計値であり、それをもって、大阪・釜ヶ崎の変化の背景を説明するのは、尺度が違いすぎる、と。

国会図書館デジタルの『失業応急事業概要』(昭和11年度~昭和15年度各年度版・厚生省職業部)に「都市別失業者推定数」があるのに気がついて、見比べた結果、そう考えるに至った。

よって、冒頭の読み解きは、撤回、以下は訂正作業。

表を見れば一目瞭然、四都市合計に占める東京の比重の大きさが目につき、失業動向を全国数値で語るということは、ほぼ東京の動向を語ることになると理解される。

失業者の中で「日傭労働者」の失業者が占める割合が高いのは、東京に当てはまることであって(昭和11年度で全国48.1%、東京65.3%、大阪23.2%)、大阪の場合は、「其の他の労働者」が高くなっている(昭和11年度で29.6%、東京5.3%、大阪58.4%)。このことは、都市別で見ることによって把握できる事であった。

東京・大阪の違いの訳=大阪の地盤沈下

『新修大阪市史』(新修大阪市史編纂委員会・1994年3月)は、この間の事情を「大阪経済の地盤沈下の進行」(第7巻第2章第2節の3)において、詳細に解説している。すこし、つまみ食いしてみる。

『軍事インフレ政策と輸出の大躍進に支えられて大阪経済はこのように昭和恐慌から回復し、特に工業は急速に活況局面へと移行していった。(333頁)

大阪府と東京府の地位(引用者補足-工業生産額の首位)が逆転するのは、昭和12年に日中戦争が始まり、日本が本格的な戦時体制に突入した直後の14年のことである。(335頁)

戦時体制期に入ったこの時期に大阪府と東京府の重化学工業生産額の伸び率に格差をつけたのは機械器具工業においてであり、その格差が大阪工業と東京工業の全国的地位の逆転を招いた基本的な原因-。(337頁)

真鍮や可鍛鉄鋳物など大阪での集積度が高い金属工業諸業種は、光学機械器具や無線・有線通信機械など東京での集積度が高い機械器具工業諸業種と比べて加工度のランクは低い。/日中戦争の開始によって戦時体制へと移行し、高い技術力(加工度)を持つ兵器生産の大拡張がすべてに優先する情勢になったとき、-金属工業に特化していた大阪工業は、これら機械器具工業への素材と部品の供給基地としての性格を強めざるをえなかったといえよう。』

1939年『社会事業報告』中の「戦時下の釜ヶ崎細民街」で塩井が報告した一文『簡易宿止宿者の増加するのは時局の関係で、此処迄の転落を余儀なくせしめられたものの相当数に上れるものの結果だと考えられます。』は、『日本が本格的な戦時体制に突入した直後の14年のことである』(『新修大阪市史』)。

大阪の経済的地盤沈下、即ち「機械器具工業への素材と部品の供給基地」化により、製造業に於ける「其の他労働者」の失業の増加、それが『時局の関係』の中身であり、結果が『簡易宿止宿者の増加』という読み解きが考えられる。

その妥当性は、さらに大阪の数字によって確認されなければならないが、昭和14年~16年の『大阪市工業調査書』(大阪市総務局編)が手がかりになると思われる。

同調査書は、資源調査法(昭和4年4月12日法律第53号)に基き制定された商工省令工業調査規則(昭和14年9月8日商工省令第49号)に依り工業主が提出した調査票を編成したもので、昭和14・15・16年の3年分が国会図書館デジタルコレクションで公開されている。同名の調査書で昭和8年版があるが、これは、商工省の委嘱により少額給料生活者失業応急事業の一部として実施されたものであり、商工省令工業調査規則による調査とは別物である。昭和9年から13年の工業調査結果は、「大阪市統計書」で公表されているようだ。

『大阪市工業調査書 昭和16年』(1943年5月15日発行・昭和16年工業調査票を編成したもの)の冒頭に、状況の説明がある。

『支那事変が遂に大東亜戦争に発展して愈々本格的の戦時段階に入つた昭和16年の我産業界は開戰直前に於て既にその決戦的体制の確立を見ている。即ち重要産業団体令に基く各産業部門に於ける統制会の結成と産業設備営団の事業開始とに依り徹底的に企業の合理化、重点主義の強行を図り、以て生産の増強、能率の最高度発揮を中心とする措置が講ぜられた。茲に於て農村労働力の供出難に依る工業労働力の不足、第三国貿易の杜絶に基く必需原料材料の輸入難、船腹不足等に因る石炭飢餓等を克服して今や経済新体制の旗印の下に大東亜戦争の完遂に邁進してゐる。』

(年表的補足:支那事変=1937(昭和12)年7月盧溝橋で日中両軍衝突。日本国政府は「戦争」でなく「事変」と言い続ける。日中戦争始まる/重要産業団体令=1941(昭和16)年8月公布/1941年大東亜戦争=12月真珠湾攻撃、対米英宣戦布告)

先に紹介した『戦時下の中小商工業 : 転廃業と国民更生金庫について』(和田太郎、福田喜東共著、朝日新聞社、1941年8月18日刊)によって、もうすこし情報を補足ことにする。

『支那事変が、武力・思想力・経済力のいづれの部面に於ても、わが国が未だ経験したことのない大規模の動員を行つてゐる-即ち軍動員の規模に於ても、日清戦役の約18萬人、日露戦役の約百萬人に比し大なる動員が行はれてゐるものと想像し得るし、その戦線の長さも第一次世界大戦の四、五倍に上ると謂はれる。(5頁)

国家の物資の供給力の如何が戦局を進め、戦果を確保する重大な分岐点となると言つても過言ではない。

然るにわが国は、周知の如く天然資源殊に鉄・非鉄金属・石油等の軍需資源に惠まれることが乏しく、又この種の原材料を使つて製品を作る重工業能力も充分ではない状態であるから、戦争遂行のためには逸早く平時の産業経済機能を挙げて戦争目的達成に適合する様に編成換へをせねばならない』(6頁)

『「輸出入品等に関する臨時措置に関する法律」に基き発せられた数十の商工省令その他に依て、特定の統制品を原料として製品を作ることを禁止制限したために、從来から禁制品を製造することを業としてゐた中小工業者、又假令禁制品でなくても原料材料の配給が平時に比し非常に減少した中小工業者を初めとして、その販売業者たる中小商業者は、或は操業を極度に短縮し、収入の激減を来し、或は遂に休業、廃業の巳むなきに立ち至ると共に、これ等の商工業者に雇傭せられてゐた多数の職工、商店員その他の労務者もまた失業に瀕するに至つたのである。』(8~9頁)

『昭和15年9月、日独伊三国同盟の締結を契機とするわが国の所謂外交転換は、-独伊枢軸との提携とその半面に於ける英米経済ブロックよりの離脱を意昧し、延ては、南洋を含む東亜経済ブロックに於ける自給経済の確立を目途とするに至つたものである。從て、從来わが経済が、英米経済圏に依存する所頗る大であり、特に戦時必要資材中の最も重要なる鉄、石油等を初め対英米依存度は甚だ高度であつた事実より、今次の外交転換が、直接軍需資材の調達と生産力の拡充に甚大なる影響の波及すべきは當然であつた』(35頁)

『從来の(生産に必要な)物資の配給は、所謂実績主義に依て、過去の消費実績を基準にして出来得る限り多数の業者が生き得る様に、均等の配分といふ点に主眼を置いたのであるが、最早や今日の段階に於ては、この実績主義を放棄して重点主義に移行せざるを得ない』(36頁・括弧内は引用者補足)

『今後の転業対策は從来の如く事業主としての転業は頗る困難となつた。從てここに不振業者に対して労務者への転換を積極的に推進し、生産力の拡充に邁進することが根本的に必要となり、この点を枢軸として、新しく転業対策を樹立する』(38頁)

『転換先であるが、これは、軍需産業、生産力拡充及び附帯産業、満州開拓民(中小工業開拓民を含む)、支那南岸その他海外への移住進出、農業生産力拡充(国又は公共団体営開墾及び帰農)、国防上必要な土木事業の六方面を考へてゐる。』(41頁)

くどいようだが再び確認すれば、塩井の報告は、1939年『社会事業報告』中の「戦時下の釜ヶ崎細民街」であり、1940年9月の「所謂外交転換」の前年であった。

『大阪市工業調査書 昭和16年』にもどって、全国状況ではなく、1941年の大阪における産業状態をみる。

『昭和16年末に於ける工場數はガス業及電氣業を除き40,628工場(官営及休業中のもの及調査票を直接商工省へ提出する若干工場を含まず)を数へ、その從事せる職工数350,553人に達し、生産額は30億円を優に突破して実に3,040,159,277円を示している。而して之を前年に比較すると工場数に於て2.7%增加、職工數に於て6.5%の減少、生産額に於て7.4%の增加を見てゐる。而して生産額のみについて観るに時局産業に於て10.3%の増加を示せるに拘らず、平和産業に於て却つて3.2%の減少せるは上述生産力拡充遂行上重点主義が強化せられた証左であらう。』(括弧内は引用者補足)

『平和産業を營む工場が壓倒的に多數を占むる小工場にありては時局の影響が甚だ深刻で經營難の爲に男子が転業を餘儀なくされ、家業は女性に依り維持されるに至つたこと、及戰時意識の浸潤に伴ひ女性が職業戰線へ多數進出するに至つた』

『重工業の躍進時代に小工場のみ取殘されたる如くであるが、實は此等工業は漸時下請工場として、製造工場から製造加工の兼營工場、或は加工修理工場に転換を行ひつゝあるもので、生産額の減少或は增加率の低減は必ずしも此種工業の衰頽を意味するものでなく、工場數は却つて增加してゐる。-紡織工業、製材及木製品工業、食料品工業、印刷及製本業及其の他の工業等の平和産業の生産額が停滯しつゝあることは、蓋し戰時下にあつては當然のことゝ云はねばならない。』

企業統合による余剰人員の軍需産業部門への転廃業の具体例が、『勤労厚生綜攬 第1輯』(野田経済研究所出版部 昭和18年11月30日発行)にある。大阪でなく東京の事例(東京芝浦電氣芝浦支社、昭和16年から昭和17年3月までに入社した転業者752名)であるのが遺憾だが、参考までに紹介しておく。

『米穀雜粉商 75名/菓子商 74名/酒屋 58名/機械金物商 55名/豆腐商 28名/織物商 28名/洋服商 26名/食料品商 26名/塗職 25名/自転車商 24名/ラヂオ電氣商 24名/時計商 22名/牛乳屋 18名/鍜冶職 17名/行商 16名/洋品商 16名/大工 16名/太物商 13名

右の外靴鞄商、八百屋、寫眞屋各8名、料理屋、雜貨商各7名、呉服屋、自動車運転手、文具商、床屋、金物商各6名、ガラス商、家具裝飾商各5名、其他63名』

工場・製造現場だけではなく流通・小売業も協同組合化・配給制度によって合理化され、軍需工場へと配置転換を余儀なくされている様子が窺える。

ここまでで、軍需産業部門での人不足と平和産業部門での失業問題、その対策(人の配置転換策)の流れが、少しつかめたと思われる。

釜ヶ崎の人口増加の傾向は、配置転換の滞りの結果と想像される。『長期戦下の労働事情と統制策』(笠井秀夫著)という題名からして今回の目的にぴったりの論考があるので、少し読んでみる。(『統計集誌693号』東京統計協会・1939年3月・24~48頁)

『労働力の問題である。従来わが国では、豊富な過剰人口を有する農村と云ふ力強いバツクが控えていただけに、労働力はとかく粗末に取扱はれがちであつたが、満州事変の勃発就中生産の拡充が基本国策として探用されて以來、人的資源たる労働力は物的資源と同様、生産拡充の最重要エレメントとなつて來た。そして今次事変の発生即ち準戦時体制から戦時体制への移行によつて、軍需産業部門の労働需要は飛躍的に増大し、加ふるに戦線に繰出された大量の生産年齢者のために、熟練工は益々不足を告げ、労働者の供給源泉地としての農村までが所謂労力飢饉に見舞はれることとなつた。』

『戦時体制確立の目的から、非時局産業の抑制、全面的輸出入制限強化、更に進んで物資総動員計画實施のために、工場閉鎖、事業縮少、操業短縮、休止の事態に見舞はれだ事業が相当広範囲に亘ることとなつたのだ。その結果この部面で働く労働者の多くが、失業者として投げ出されるか、さもなければ所謂半失業者として放棄される現象を生んだ。つまり軍需産業に於ける労働者が昼夜兼行でなほ生産に間に合はないと云ふ様な殺人的繁忙を極めてゐる半面、然らざる部面(殊に非時局的中小工業)の労働者が、失業の憂き目に当面しなければならないのだ。』

『転・失業問題に対して特別の注意を要することは、前述の如く理論的には、失業者及び転業希望者を軍需工業に吸収することによつて、問題はどうにか形付きさうに見るが、實際はこれが頗る困難な点である。』

『失業労働者に関する限の、転職困難なる最大原因は、その大部分が規格、年齢、技能、習慣等に於て、軍需工場労務者と大いなる相異があるからだ。即ち金澤の金箔工の如き、或は西陣の友禅職工の如きものが、しかく簡単に重工業労働者に転換すると云ふ様なわけには行かない。』

『国民登録制及び労働者争奪防止策が講ぜられるに際しては、事實上全国の職業紹介所が之に當るので、厚生省では郡部職業紹介所の国営移管を繰上げることとなり、大藏省と折衝の結果、その費用百三十萬圓を第二予備金から支出することに決定、昨年十一月十九日から新に百八十九箇所の開設を見るに至つた。之で全国の国営職業紹介所は合計三百八十四箇所に拡充された』

(大阪では、1938年7月1日職業紹介法改正法律施行と同時に『大阪市立各職業紹介所及び労働紹介所は一斉に国営となる』(『社会部報告239号』巻末年表)

以上を要約すると

『時局産業方面と製糸業を中心とする平和産業方面との跋行状態は益々增大しつゝあるとみられるのである。即ち軍事産業部門に於ける勞働力、特に技術者及び基幹工の絶対的不足は、職業紹介事業の国營管掌の斷行、国家總動員法第六條に基く「學校卒業者使用制限令」の制定、同第二十二條に基く「工場事業場に於ける技能者の養成に関する勅令案要綱」の可決等による勞働統制を緊急とする底のものであつたに反し、平和産業部門特にその中小工業經營乃至中小商業經營に於いては物資動員強化による失業狀態を現出するに至つたのである。』(『日本労働年鑑 第20輯(昭和14年)』大原社会問題研究所・昭和15年5月15日発行、27~28頁)

ということになろう。

「長期戦下の労働事情と統制策」で笠井秀夫が『理論的には、失業者及び転業希望者を軍需工業に吸収することによつて、問題はどうにか形付きさうに見るが、實際はこれが頗る困難-転職困難なる最大原因は、その大部分が規格、年齢、技能、習慣等に於て、軍需工場労務者と大いなる相異がある』は、妥当な指摘と考えられる。その延長上に、その中の幾何かの人々が、定額の収入を失ったことにより、月額家賃の負担に窮することになって、家賃日払の生活=釜ヶ崎簡易宿の利用に移行したと推量することについても、妥当と見なすことが出来るであろうか。

塩井の報告から更に3年後の1942年、『能率実践指導資料昭和17年』(大阪府立産業能率研究所、1943年10月)に、大阪における転廃業者の動向について報告がされている(117頁)。

それによると、大阪の要転職業者の累積数は、全体で30~40万人、その内10万人(徴用工も含む)が転業しているはずと言われていながら、正確に転業先が判明しているのは1万5千人。それでは余りにも判明分が過小に過ぎるとして、整理対象となった60組合から要転業となったもの4万5千人の名簿を作成、本人を指導所に呼び出して調査をしたところ、本当に転業した者(約2割9,000人)、未就業・遊んでいる者(約3割13,500人)、平和産業から平和産業へと転々としている者(しかもその中の大部分のものは、勞務調整令違反の就職をしている)(約5割22,500人)という結果であったという。

繁忙を極める時局産業工場と閑な平和産業工場の間における労働力移動のミスマッチと共に、整理された事業所から生じた余剰人員の配置転換が机上の計算通りには進んでいない様子が窺える。

『中小商工業者並にその從業者中要転業者に対し、職業の転換を図る上に於て必要なる精神的並に肉體的訓練を行ふため、東京都北多摩郡小平村に東部国民勤勞訓練所、奈良市法華寺町に西部国民勤勞訓練所が夫々設置されてゐるが、両訓練所共一千名を收容、一ヶ月間の訓練』を加えるというのが対策の一つとされていたが、開設されて1年間での修了者は11,686人(主業者3,775人・従業者7,911人)に過ぎず(『日本社会事業年鑑・昭和18年版、中央社会事業協会・1945年』、先の『能率実践指導資料昭和17年』で言及された「大阪の要転職業者の累積数は、全体で30~40万人」と比べて過小に過ぎ、「無責任、不親切、要するに官庁の手際の拙劣を見るのみ」と酷評されている(『商業調査概要』大阪経済研究会・1942年7月、大阪市に於ける織物同業組合加入者1,200名に対して郵送調査)。

「未だ詳細せざるも概ね重工業向きの指導と思ふ二十歳台のものはよし。しかし三十歳も越えて家族をかかへて居る者にとつてそれに向ふことが出るか。口ではどんな事でも云へる。實際問題として身體の既に固まつた者ひよわい者にとつて身體がつづかぬと思ふ。是等に対して転業問題ももつと取上げられて問題にするの必要あり。若いものは放任しておいてもどこへでも行く道あり。」

という指摘もあり、釜ヶ崎簡易宿の繁昌の背景を具体的に示すものと言える。

塩井の報告は、1939年の「戦時下の釜ヶ崎細民街」であり、その時期の釜ヶ崎に、如何なる人々がいたのか、そして「時局」の影響がどのようなものであったかを、探ることが求められているのであるが、今のところ、適切な資料に出会えていない。

塩井の報告より3年前、1936(昭和11)年7月の『社会事業報告』に郡昇作の「今宮スラム素描」がある。3年ぐらいであれば、街に大きな変化は起こらないであろうと思われるが、「戦時下」といわれるこの時期の3年間は少し注意を要すると考えられる。

1936年は、『2・26事件と西安事変』によって、『(日中)両国のその後の運命を決定する歴史の進路の分岐点となった。』といわれる。『日本がファシズム専制と侵略戦争へまっしぐらに走ったのに対し、中国は全国規模での抗日民族統一戦線が結成され、全民族が団結して抗戦を開始することができるようになった』と。

翌年、1937年7月7日には『以後8年にも及んだ日本帝国主義の全面的中国侵略戦争の幕を開き、中日両国人民にとってこの上ない不幸な戦争の導火線となった』「蘆溝橋事変」が勃発している。(『日本ファシズムの興亡-東アジアの中の日本歴史』万 峰著・1989)

1931年9月18日柳条湖事件から端を発した満州事変(九一八事変)、1932年第一次上海事変、事実上日本と中国の間は戦争状態にあったが、兵隊にとられる人の数について言えば、支那事変(蘆溝橋事変)までは急増は見られず、先に企業統廃合の流れで見たように、長期戦体制への産業の組みかえもそう慌ただしくもなかった。

満州事変の勃発以後は、準戦時体制で、生産の拡充が基本国策として追い求められ、推定失業者数は1932年以降減少の一途を辿った。

1936年、郡昇作の報告の時期は、昭和恐慌から歪な形(準戦時体制)で好況へと転じた時期といえる。

1937年支那事変(日中戦争開始)とともに本格的な戦時体制に入ると、時局産業と平和産業の選別が激しくなり、企業統合・生産の合理化追求が強化され、転廃業と失業問題が浮かび上がる。1938年には、工業生産額の首位の座が大阪と東京で入れ替わり、1939年塩井報告の時局がらみの簡易宿の繁昌の現象に連なる。

1936年から1939年まで、僅か3年間であるが、大きな変化のあった時期であるといえる。その変化は、1940年の日独伊三国同盟以降、英米経済ブロックからの離脱により一層急激なものとなり、『大阪市工業調査書』によってみても、1939年と1941年の職工人数差分で45,991人の減少となっている。大阪の要転職業者は30~40万人と言われるにも関わらず転業確認者は1万5千人であった。

今のところ、平和産業や商業流通部門の整理統合などの影響で失業したあげく、釜ヶ崎簡易宿にたどり着いたという個人の記録、新聞記事中の具体例などを提示し得ないので、そういうこともあるであろうというに止まるが、全くありえないと否定される推論でもなかろうと思われる。

釜ヶ崎の吸引力

軍事産業部門に人の集中が図られ、年齢・体力・工場労働への不向きなどの要因で、安定した収入を得る道からはじき出された人の一部が、身過ぎ世過ぎを求めて釜ヶ崎の簡易宿にたどり着いた、と考えるとして、では、具体的に、どのような生計の道、目途があったのかを提示できなければ、説得力に欠けるといわざるを得ないであろう。

「今宮保護所その3(上)」でも紹介したが、1941年2月16日朝日新聞に、

『頼もしい釜ヶ崎変貌 生産陣へみな出払い

職業では 釜ヶ崎名物といわれたチンドン屋と屑拾いが全く消えた、屑拾いがなくなったのは 廃品の利用更生に目覚めた各家庭で 塵箱へ捨てるものが少なくなり、商売にならなくなったためもあるが「この時局柄 屑拾いでもあるまい」という自覚がたかまつてきたものだ、大多数の屑拾いが 工場労働者となっている』

この見立てで単純にいえば、今宮保護所の利用者が、工場労働者となって収入が安定し、簡易宿に移行したのが、簡易宿利用者増加の原因ということになる。

おさらいをすれば、1938年4月国家総動員法の公布、6月物資動員計画基本原則発表。それ等の具体的影響を、内務省警保局保安課が「支那事変による事業休・廃止状況」として調査したのが1938年8月20日。

先の朝日新聞の再引用した前の部分に、

『同じ家を持たぬ者でも 金を払って泊まる簡易宿の方へ転向している、このため73軒の簡易宿は5~6千人で毎夜満員という盛況だ。』

とあり、今宮保護所からの「転向」のみが簡易宿宿泊人増加の原因であると読める。

「戦時下の釜ヶ崎細民街」という報告は、1939年で、朝日記事の2年前であることからすれば、塩井の報告は、過去のものとなったかの如くである。

しかし、簡易宿の数字を見れば、塩井の報告「65軒だったのが、今では67軒に増加」から2年後の朝日新聞記事では、更に6軒増えて73軒となっており、仮に5,000人÷73軒で平均宿泊者を計算すれば、一軒あたり68人、6軒で増加人数は408人となり、今宮保護所からの転向組だけで埋まるとは考えられない。(今宮保護所の収容定員として本館120人、分館300人の数字がある(『社会部報告』216号、31頁)が、1940年9月17日大阪朝日新聞には「ルンペン君の塒今宮保護所では、120名の止宿人」とあるので、減少人数は300人と見込まれる。)

やはり、外部地域からの転入を指摘している塩井説(『簡易宿止宿者の増加するのは時局の関係で、此処迄の転落を余儀なくせしめられたものの相当数に上れるものの結果だと考えられます。』)が有力と考えられる。

『転落を余儀なくせしめられた』というが、なにがしかの要因(釜ヶ崎に来るメリット)がなければ『此処迄の転落』という結果にはならないであろう。「川の水が低きに流れるがごとく」では説明したことにはならない。

満州事変がやや沈静した1932年ころ、「滿洲に於ける諸産業も次第に發展し將來多數の從事員を要求する時期」を見越して、「内地の失業者が漫然と渡満して問題となった」ごとく(『社会部報告』239号85頁)、あるいは、「(労働紹介所登録朝鮮人の大阪市居住期間3~10年が8割を根拠に)昭和4年失業救済事業が普遍化されると同時に、これに就労する目的で内地に渡航し來つたもの(朝鮮人)が著しい数に上(『社会部報告』220号9頁)」ったと指摘された如くに、ある事象の説明とその事象を招いたと推定される原因とが同時に説明されなければならない。

現実としては、『「現在ノ處多數失業者ノ渡來ハ時期尚早」なりと大連市職業紹介所長より通報があつた』(239号86頁)り、『失業救済事業なり失業應急事業なりは前述の如く朝鮮人の失業救済なる如き觀を呈し、このことは失業救済事業における勞働條件が他の日傭勞働に比して劣惡なりしことを示すものである。』(239号123頁)ということであったにしても、人の移動の動機・目的(求職)を示そうとしている事は認められなければならない。

これまで見てきた、時局がらみの説明は、産業転換によって転失業を余儀なくされた人々が、それまでの生活の場から押し出される経過の説明であって、塩井にしても、無料宿泊所利用者の減については、『一般に労働者の収入が増加したため』、『ルンペンに転落する人の減ったこと』『満州、支那等へ移動するものの相当あること』など「原因」を推察して挙げてはいるが、『簡易宿止宿者の増加』の結果については、なぜ、釜ヶ崎が選ばれたかは具体的な説明がなく、『簡易宿止宿者の増加するのは時局の関係』と述べるに止まっている。

釜ヶ崎が選ばれた理由については、説明する必要がない、それは多くの人が共有している認識(生活困窮者が集住する町)が存在しているからである、ということであるのかも知れない。

確かに、「今宮」は、今宮戎や、鳶田刑場・飛田墓所の存在によって、古くから多くの人に知られていたであろう事は事実で在り、それらの伝承の中に、「吸引要因」の説明が見いだせるのかも知れない。

『東成郡誌』(大阪府東成郡編、1922年、394頁)は、飛田遊廓開業(1918・大正7年)に関連して、周辺の歴史の概略を記している。

『遊廓の西方にある飛田は維新前にありては、磔殺·梟首·火灸の極刑場にして又無縁者の墓地なりき。現存の實地目睹者の言に死屍白骨は高く積み上げられ臭氣鼻を打ち、鳥獸は死屍に近づきこれを啄むなど、其悽愴の光景目もあてざりしと云へり。〔難波蘆分船〕にも「飛田は火葬の煙絶えず白骨地よりも高く」と見えたり。〔攝陽群談〕に「鳶田墓所東生郡、今の鳶田地にあり、誌四天王寺並に近里の諸人、死を葬ふ處也」と云へり。この如き歴史を有する地なれば飛田及南遊廓地附近は今も世人に嫌忌せられ、貧民又は特殊民の住居地たりしに、遊廓の建設によりて酸鼻悽愴の場所は一變して不夜の別天地を現出せり。』(語彙注:目撃≒目睹)

ここでは、飛田遊廓の開業が周辺地域の変化を招いたとしている。

大正6(1917)年2月20日より約1ヵ月に亘り大阪毎日新聞に連載された村島帰之の『ドン底生活』は、「貧民窟」の移動と理由を伝えているが、その理由として、木賃宿の市域外への追い立てを挙げている。

『(十年以前の)今宮界隈-廣田町から南高岸町へかけての一帶は、チボや搔攫(かつさら)ひの巣窟で、人を斬つたり毆つたりする事は殆と彼等の日常茶飯事(12頁)/木賃宿は以前は大阪市内でも營業を許されて居たのだが、その後は一切營業が出來ない事となつたので、/從來前科者の巣窟と呼ばれて居た廣田町附近も此の木賃宿の南下と共に面目を一新してその代り飛田が第二の廣田町となつて今も盗人掻っ攫いの本場となつておる。(30頁)』

さらに、飛田と釜ヶ崎について、説明があり、どのような人達がなぜ集まっているのかが、当時の特色(経済的弱者・障がい者への蔑視)を現す表現で語られている。

『飛田といふのはガードの東南、紀州街道に沿うた一角の小字名であるのだが一般には釜ケ崎、飛田其他の小字を包含する今宮村大字今宮一帶の地名として慣用されて居るのである。而して此の所謂飛田界隈の中でもドン底生活を營んで居る者の多いのは前に云うた小字飛田と其の東南に当る電光社長屋及び小字飛田とは紀州街道を隔てゝ隣合つた小字釜ヶ崎で、之を解り易く云へば関西線のガードから曳船停留場に至る數町の紀州街道の東西約四五町が夫れである。』

『飛田界隈は不具者と乞丐と盜人と怠け者の巣窟である。然らば何故に飛田には此種の貧民が多いかと言ふに、這は全く市内に於て營業を許されない木賃宿が飛田には五十軒近くもあつて、常に貧客を迎へる準備が出來て居るに因るものである。即ち之等の不具者怠惰者は共に一家を經營して行く煩労に耐へずして、木賃ホテルに客となるのである。素より先曳の立場(たちば)がガードを中心としてある事も確に先曳の多いといふ事の有力な一素因をなして居るだらうし、又乞丐の貰ひの多い色街や神社佛閣の比較的南に多い事も飛田に不具者、乞丐を多からしめた原因となつて居る事だらうが、最も有力なマグネツトは何といつても木賃宿の存在そのものである。』

木賃宿の存在が大きいとともに、「先曳の立場(たちば)」、「乞丐の貰ひの多い色街や神社佛閣」の存在も指摘されている。

表現の不適切であることはさておき、現象を原因に遡って説明しようと試みていることは、塩井には見られないところである。

1917年と1939年、時は22年間隔たっているものの、状況は第一次大戦(1914~1918年)最中と第二次大戦勃発(1939年)と戦争状況では似通っているともいえる。釜ヶ崎へ人が集まる理由も、変わらぬ周辺環境、木賃宿の存在と日傭市場・繁華街との位置関係で説明することで事足りるとしてよいものであろうか。