「社会学者」と「釜ヶ崎」

―「釜ケ崎」研究の基本的視座を求めて― 松繁逸夫

はじめに

「釜ヶ崎」は、これまで社会学の対象として様々に「解釈」されてきた。だが、はたしてそれらの「解釈」は、「解釈」された人々とどのような関係においてなされたものであっただろうか。

P.L.バーガーとH.ケルナーは、『社会学再考―方法としての解釈―』のなかで、ウェーバーの社会学、とりわけ「解釈行為の明確化」に注目して、「無味乾燥な方法論的考察以上のもの」を読みとり、次のように解説している。そこに、「解釈」をなす研究者と「解釈」される人々との関係が、明確に提示されている。

「人間的現象はそれ自体では何ごとをも語らない。だからそれは解釈されなければならない、ということである。それゆえ、解釈行為の明確化がウェーバーの方法論の中心をしめるものとなった。しかし、この明確化は無味乾燥な方法論的考察以上のものをふくんでいた。それは道徳的な、あるいは人間的なともいえる次元をふくんでいたのである。ほかの人たちの生の意味に対してねばりづよく深い注意をはらい、社会現象の隠れた意味を『解読』する行為のうちには、特殊な実存的態度が存在する。この態度のなかにふくまれているのは、ほかの人たちにたいする敬意、かれらの意志と希望と生活様式にたいする敬意である。またさらに、社会的世界をあるがままに、自分の願望や恐れをまじえずに見ようとする決意―すなわち、かくあるものをかくあるべしと信じるものから区別しようとする決意―がそのなかにはふくまれている。こうしてウェーバーのアプローチは、社会学の方法ばかりではなく、社会学の使命をもさししめしているのである。」(注1)

「釜ヶ崎」は、これまで、多くの研究者によって様々な角度から「解釈」されてきた。現在も「日本寄せ場学会」の創立が端的に示すように「解釈」され続けようとしている。それらの「解釈」が、どれほど、「ほかの人たちにたいする敬意」「かれらの意志と希望と生活様式にたいする敬意」、またさらに、「社会的世界をあるがままに、自分の願望や恐れをまじえずに見ようとする決意」に支えられていただろうか。

大藪寿一の「価値前提」

「わが国の社会病理学会を代表する大薮寿一教授』(注2)は、日本社会病理学会編『現代の社会病理』の「第Ⅱ部 人間の病理」の「序論」において、社会病理学の基本的な考え方を呈示している。彼によれば、「階級的には中立な」官僚制化も、次のような「<媒介変数>が作用すると<非人間化>の病理を生み出す」として、こう述べる。(注3)

「一方で下層階級の人びとが日常の生活体験を通して、官僚制は上流・権力階級の利益に味方するものであり、下層民は不利に取り扱われているという印象を受けているとする。他方、官僚たちが、現実に有産階級に暖かい対応をし、下層民に冷たい対応をするならば、そこにはまさに、<非人間化>の病理が生み出されるのである。あいりん地区や山谷地区の暴動はそれを例証している。日ごろ、冷たく対応されている日雇い労務者が『われわれを人間らしく取り扱え』というスローガンの下に群衆が集まり、暴動へと発展したのである。/この場合、考え方がさらに2つに分かれる。①スラムの人びとは努力しないで転落したものであり、冷たく扱われても仕方がないと考える人が一方にいる。②社会構造のひずみが下層労務者を生み出しているわけで、同じ人間であるのに冷たく扱うのは間違っていると考える人が他方にいる。この場合、いずれも価値判断をしているのである。ある現象を病理と判断するか、しないかは正に『価値判断の問題』といってよい。社会病理学が最初に当面する難問題は正にこれである。」

「社会病理現象という、きわめて規範的な問題を取り扱う社会病理学では価値前提の存在は必然的なものであり、従ってある問題を取り扱う前に、その価値前提を明確に提示することが期待されるのである。/この論議の当初に提起したスラムをどう捉えるか、についても価値前提が必要である。スラムは努力しないで転落した人の集まりであり、必要悪として割り切るのではなく、社会構造のひずみがスラムを生み出しており、それについての社会的な解決策を考えるという価値前提に立つ必要がある。」

要するに、大藪寿一は、現代日本における官僚制は下層の『日雇い労務者』を抑圧し、「人間としての生き生きとした意志」を奪うものとして機能する側面を持ち、「あいりん地区や山谷地区」の「暴動」はそのような「<非人間化>の病理」を「例証」するものである―暴動有理!―と捉えるとともに、「スラム」は社会構造のひずみから生み出されるものであるから、それについての「社会的な解決策」を考えるという価値前提に立つ必要がある、と述べている。

大薮がここで述べていることは、大方の研究者にも受け入れられる考え方であろう。だが、はたして、大藪の研究姿勢は、バーガーらの言う「解釈」する者の「解釈」されるものに対する「敬意」によって貫かれているだろうか。彼は、釜ヶ崎や山谷の労働者を表すのに、「日雇い労働者」「下層労働者」ではなく、「日雇い労務者」「下層労働者」の言葉を用いている。気になるところである。まずは、この点から、大藪寿一の研究姿勢を批判的に検討していきたい。

差別語問題と研究者の姿勢

1987年3月、釜ケ崎差別と闘う連絡会議は、朝日新聞社に対して「野宿者・日雇労働者についての報道姿勢に対する質問状」を出した。朝日新聞大阪本社の長谷川社会部長は次のような回答を寄せている。

「今回、貴団体からご指摘を受けた『差別用語』問題について申し上げるなら、人権擁護の精神を大切にし、差別を受ける人たちの身になって考える立場を重視し、不適切な表現、当事者を傷つける表現は出来る限り排する努力をしています。/その観点から、『労務者』という用語は、貴団体が指摘される通り、差別感を生み出しやすい言葉と考え、相当以前から『労働者』『日雇い労働者』等に言い換えるよう努めてまいりました。』(注4)

ここで大切なことは、言葉の言い換えではなく、報道する立場の人間が、報道される側の立場としての「差別を受ける人たちの身になって考える立場」を重視しようとする姿勢を持っているか否か、ということだ。「第一次釜ケ崎暴動」の前年に釜ヶ崎についての連載報道を行って以来、今日まで釜ヶ崎に対する関心を持ち続け、紙面に反映させている大阪の朝日新聞社には、長年の取材経験から、「労務者」の言葉が釜ヶ崎の労働者を傷つけるものだという認識がある。その認識が、上述の回答文を書かせたのである

ところが、長年、釜ヶ崎を研究してきたはずの大藪寿一は、釜ヶ崎の労働者を傷つける「労務者」の表現をしている。釜ヶ崎の労働者に対する「敬意」が欠けているからなのではないか。

大薮氏自身、長年の釜ヶ崎とのかかわりを根拠として、別の言葉についてではあるが、自分が差別語を使うはずがないと、質問に回答したことがある。

1958年9月6日、毎日新聞(大阪・夕刊)の「オアシス」欄で、大阪府警南署・南区役所が南区在住の開業医の協力を得て、「大阪・ミナミのネオン街や地下街で寝起きしている“自由生活者”―浮浪者の実態調査をした」ことを紹介している記事のなかに、大薮氏の次のようなコメントが載った。

「この話を聞いた大阪市大文学部の大薮寿一教授(社会学)は『横浜の浮浪者の実態調査でも、丸々と太った人が多かった。豊かな社会の一つの象徴だろうが、世間の健康・ダイエットブームが逆に住居や定職を持たない人にぜいたく病を引き起こすというのは、なんとも皮肉なことだ』と話している。」

横浜・寿で調査に協力した現地の人たちが、この記事のことを知り、大薮に質問状が出された。それに対し、大薮は、“電話取材に軽々しく応じたのが間違いであった。長年、スラムの研究に携わってきた私が、『浮浪者』という言葉を使うはずがない”と手紙で答えている。一方、毎日新聞の取材した記者からは電話で、「オアシス」欄担当の高橋社会部次長からは文章で、“取材メモもあり、あの通りとしか答えようがない”との回答があった。両者の言い分は対立し、事実は“薮の中”となっている。(注5)

しかし、大薮は、『孤独と絶望 あいりん人生追跡調査誌』において、長年の研究の結論として、「彼らが生活向上のために努力できるような、いろいろの機会を保障することが先決問題である。まずよい食事をし、健康になり、生きがいをもって働くことができ、ゆっくりと休養でき、たまには娯楽を楽しめるような、さまざまの機会をどのように保障してやれるかを新しい視点に立って再考、再検討してゆくことが今後の課題である。」(注6)と書いている。

ここまでに見てきた大薮に関することをまとめて、大藪のスラム研究と言われるものの中身は、大学の教授が、「労務者」や「浮浪者」になにを“してやれるか”を研究するものであって、その研究は「労務者」や「浮浪者」に対する「敬意」を欠いても成り立つものだと考えている、と判断することは不当ではないと考える。また、それは単に言葉じりを捉えての論難であり、大薮のこれまでの業績を否定するまでに至らないものであるとの判断は、不当に大薮の業績を評価するものであると言いたい。

「ほかの人たちにたいする敬意」「かれらの意志と希望と生活様式にたいする敬意」を欠いた研究が、研究対象とされた人々にとって害悪にしかならないことは、十分に予想されることだ。現に、大薮の場合、それは、具体的には以下に述べるような形で現れている。

「目標設定」の立場性

『現代の社会病理』「第Ⅱ部 人間の病理」の「序論」で、大薮はマーチンデールの「規範理念的アプローチ」を支持して、次のように紹介している。

「(a)何が、価値判断的にみて望ましい規範的な社会理論であるかを認識すること。/(b)二者択一的な価値構造の正当性を認める限り、社会病理や社会問題についての単一の理論はありえないことを認識すること。/(c)ある目標は達成可能か、もし達成可能とすれば、いかにして最も効果的に達成されうるか、またその目標を達成した結果はどうなるか、について研究するのが規範的社会理論の中心的な仕事であり、目標設定そのものは科学者の作業ではなく、民衆や為政者が決めるべきである。」(注7)

大藪は、一方では、「スラムは努力しないで転落した人の集まりであり、必要悪として割り切るのではなく、社会構造のひずみがスラムを生み出しており、それについての社会的な解決策を考えるという価値前提に立つ必要がある」と述べながら、他方では、「目標設定そのものは科学者の作業ではなく、民衆や為政者が決めるべきである」という考えに賛同している。この両者の記述のあいだに、矛盾はないのか。大藪自身が釜ヶ崎をめぐって、いかなる「価値前提」に立ち、いかなる「目標設定」にかかわってきたかを、具体的に検証していこう。

『孤独と絶望 あいりん人生追跡調査誌」の「結章」において、大薮は、「あいりん地区福祉対策の今後の課題」をまとめられている。(注8)そこで大藪は、1979年に大阪市社会福祉審議会の「愛隣地区福祉対策の今後の進め方に関する答申」における「当面の改善策」としての「7項目」を紹介している。それは、「同地区の問題は国家的レベルおよび日本の経済構造的レベルと深く関連しており、この社会問題地域の早急な解消は困難である。従って現実的対応としては中期的または当面の対応が必要」であるとの認識に基づくものであった。項目名だけを列挙すれば、次のとおり。「(Ⅰ)労働対策」「(Ⅱ)緊急保護対策」「(Ⅲ)老人・病弱者対策」「(Ⅳ)子ども対策」「(Ⅴ)環境整備対策」「(Ⅵ)関係機関の再編成」「(Ⅶ)特別立法対策」。これらの項目の紹介に続いて、大藪は、釜ヶ崎の「労働疎外的状況や人間疎外的状況」は、「極地的、特殊な問題ではなく都市型産業社会の変動と深く結びついた日本全体の経済社会問題としてとらえられ、その抜本的な問題対策がはかられるべき性質の問題である。」と述べ、「従って国および関連する地方自治体や企業が改めてその責任を明確に認識し、以上の関係者が一体となって、その指定地区の諸問題の抜本的解決を目指した特別立法措置が実現されるよう努力すべきである。』と提言している。

これは、すべて、「目標設定」に属することがらではないのか。大薮が、大阪市社会福祉審議会の委員として、「答申」の作成に深く関与していることは明らかだが、では、いったい、いかなる立場で関与したのだろうか。「科学者」としてか。「民衆」としてか。それとも、「為政者」としてか。

大藪は、「目標設定そのものは科学者の作業ではなく、民衆や為政者が決めるべきである」というマーチンデールの見解を支持しているのだから、「科学者」としてではないことは明らかだ。では、「民衆」としてか。大薮は日雇労働者ではないし、地区の居住者でもない。また、「特別立法措置」の実現にむけて国・地方自治体・企業が努力すべきである、に引き続いて、「これらの努力に平行して労働団体、市民団体、各種のボランティア団体などからの…社会運動が自発的に盛りあがってくることが期待される。」と述べているものの、『あいりん人生追跡調査誌』には釜ヶ崎で活動を行っているそれらの団体についてまったく触れられていないことからして、「民衆」の立場に立とうと努めている団体への接近をとおして、「民衆」の立場に近づこうとする努力すらしていないように思われる。釜ヶ崎の労働者に対する「敬意」すら欠いていると判断せざるをえないことについては、先に述べた。大藪が、「民衆」の一員として、「目標設定」に関与したのでないことは、明らかだ。

残るは、「為政者」に身をすりよせる立場しかないことになる。「為政者」に身をすりよせる立場からの研究なり「目標設定」は、たとえ、それが主観的意図としては労働者の利益を願ってのことであったとしても、大藪自身が述べているように、「官僚たちが、現実に有産階級に暖かい対応をし、下層民に冷たい対応を」しているのだから、「下層民」にとっては苛酷なものとならざるをえまい。

社会病理研究の成果が「病理」を拡大

大薮は、『あいりん人生追跡調査誌』の「結章」では、大阪市社会福祉審議会の答申の7項目の第Ⅰ項を、次のように要約して紹介している。

「(Ⅰ)労働対策:現行の労働福祉センターの機能をより充実させること、また越年対

策は関係機関の協力により当面は続けざるをえない。」(注9)

だが、越年対策についての「答申」自体の文面は、次のようである。

「日雇労働者の越年対策は、現在大阪市が実施しており昭和52年度の例をみても、約1,600名に対する相談を実施し、年末年始にかけて13日間にわたり臨時宿泊所において延11,300名を保護している。この対策の実施にあたり、職員延2,400名を動員するなど労力的、財政的に大阪市の負担となっている。…/この事業は、種々の問題を含んでいるが、当面の問題として、これら法外援護を即座に絶ち切ることは不可能である。従って、対象者を真に必要なものにしぼり、一時的ではあるが同事業をこういった社会的弱者の救済策として当面続けざるを得ないものと思われる。」(注10)

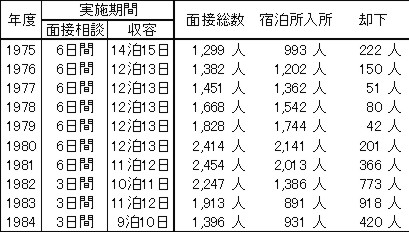

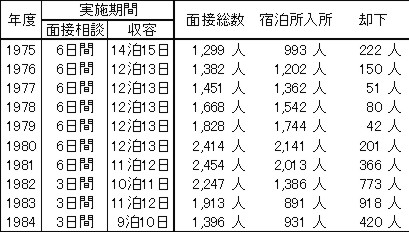

大薮氏の要約では、「対象者を真に必要なものにしぼり」「一時的」に「当面続けざるを得ない」という、「答申」の持つ意図―越年対策の廃止を目標としての縮小―を読みとることはできない。それはともかく、大藪自身が「7項目のうち、大多数の日雇労働者に対して直接関係してくるのは(Ⅰ)労働対策と(Ⅴ)環境整備対策である。従って答申の方向にそった対策の促進が今後、鋭意すすめられると思われるが・・・・・」と述べているように、釜ヶ崎労働者に対する大阪市による「越年対策」は、「答申」意図に従って実施されることになる。大阪市民生局の「あいりん地区越年対策事業統計(昭和59年度)」の数字が、そのことを事実として示している。

大阪市社会福祉審議会に対して市長から諮問がなされたのが、1976年6月。「答申」出されたのは、79年4月である。したがって、「越年対策」に対して「答申」の影響が現れるとすれば、いちばん早くて79年末からということになるが、実際に「答申」が行政に反映されるのは1~2年後になると見るのが常識的な見方であろう。

ここでは南港にプレハブが設置された1975年以降の数字を挙げて検討したい。

「越年対策」の収容人員は、「答申」が出された翌年の1980年度が最高となるが、以降着実に縮小されていっている。収容人員の縮小が、釜ヶ崎の労働者が抱えさせられている諸問題が解決され、仕事のない年末年始を自力でのりきることのできる情況が生じた結果でないことは、明白である。「答申」以後、宿泊所への入所を希望して面接を受けながら「却下」される人数が増加していっている。1983年度には、収容人員よりも却下人員のほうが多くなってさえいるのだ。「答申」に従って、行政が「対象者を真に必要な者のみにしぼる」努力をした結果にほかならない。「対象者を真に必要な者のみにしぼる」ための市職員と相談者との面接内容、その結果としての収容・却下の振分は、釜ヶ崎の労働者の抱えさせられている諸問題が解決されていないという現実があるにもかかわらず、強行されるものであるから、恣意的、差別・選別的になされるほかはない。(大薮はこの差別・選別についても根拠を与えているが、これについては後で触れる。)

大阪市の「越年対策」事業が縮小され、臨時宿泊所への入所を希望する労働者に対する職員による差別・選別が強化された原因は、もちろん、大薮が積極的に関わった「答申」だけではないであろう。政府の「行財政改革」路線との関係も考慮されなければなるまい。しかし、縮小に根拠を与えた責任を問うことは、不当ではあるまい。また、研究の対象者への「敬意」を欠いた学者が、「現場」に立脚点を維持することなく、「官僚」に身をすりよせて研究し、「目標設定」した結果が、釜ヶ崎の労働者を苦しめることになった、と指摘することも不当ではあるまい。

以上の検討によって大薮氏が、「社会構造のひずみがスラムを生み出しており、それについての社会的な解決策を考えるという価値前提」に立つことを良しとしていながら、現実には「御用学者」としか言いようのない役割を果たしていること、そして、そうならざるをえない理由について、十分に明らかにしえたと考える。また、そのことをとおして、本稿の冒頭の設問についても回答を導き出しえていると考えるが、さらに、大薮の釜ヶ崎「解消論」を検討することによって、より一層の明確化を計りたい。

釜ヶ崎「解消論」と個人の「更生」

大藪は、『あいりん人生調査誌』で、前述の「答申」の基本視点を、みずから支持する形で紹介している。すなわち、「長期的に考えるとこういう社会問題地域を解消させるために抜本的な改善を行い、不安定な日雇労働を解消し、安定的な常傭労働へと根本的に改造することが最終の目標とされるべきである。」(注11)と。これは、釜ヶ崎「解消論」とも言うべきものである。

大薮の良しとする「価値前提」からすれば、社会構造のひずみの是正がスラムの解消へと結びつくものと考えられていることは理解できる。しかし、同時に大薮は、「同地区の問題は国家的レベルおよび日本の経済構造的レベルと深く関連しており、この社会問題地域の早急な解消は困難である。」と述べているのであって、社会構造のひずみの是正によるスラムの解消については、達成が困難と判断しているようである。では、「答申」の「解消論」は、単なるうたい文句だけのことだろうか。そうであれば、釜ヶ崎の労働者にとっては、まだしも幸いであるが、「社会構造のひずみ」の是正は棚上げされたままで、問題地域を「解消」するために、日雇労働者を常傭労働者となすべく行政の努力がなされるとすれば、釜ヶ崎の労働者にとっては災難以上のものとなる。現実は、どうも労働者にとって望ましくない方向へ向かっているようだ。

「Q氏を含めた、あいりん地区の労働者達が、一般社会に更生することを本当に望んでいるかどうかということは、わからないことであるが、我々の持つ規範に従い、更生が望ましいということを前提として、問題点を考えてみよう。」(注12)

これは、『あいりん人生追跡調査誌』の「Q章」からの引用である。労働者の存在・意志・希望とは無関係に、一般社会への更生が望ましいという規範が押し付けられ、あたかも「犯罪者」が裁判官に断罪されるように、その人生が裁かれていく。そして、こう述べられる。

「あまりに、あいりん地区での生活に適応した人間を更生させる力となり得るものは何であろうか。まず、彼に自立更生する意欲を与え、自覚をうながすことである。たいへん難しいことだが、やはりそれなしでは更生は無理であろう。そして生活保護などの金銭的援助は、更生意欲を持った人間の社会復帰の助力としてあるべきである。更生する意欲を持たない者に、ただ金を与えるだけの援助は、逆に彼を現在の生活に縛りつけておくだけの力しか持たない。」

これを読んで喜んだのは、多分、労働者から「わしらを人間扱いせん」(注13)と悪評の高い更生相談所の職員であろう。この文章によって、自分達が日頃なしている差別・選別に“合理的”説明が付けられるからである。

ところで、『あいりん人生追跡調査誌』の成り立ちについて、大薮は次のように述べている。「昭和51年6月、大阪市社会福祉審議会の「愛隣地区福祉対策専門分科会」の会長に就任して以来、…大阪市立更生相談所をはじめ現地の関係諸機関の、この調査についてのご支援、ご協力がえられることとなり、…具体的な取り組み方として、昭和55年度の大阪市立大学文学部社会学研究室のカリキュラム『社会学実習1』においてこの事例研究を行うこととした。」(注14)

更生相談所の職員が日々記録している相談記録を利用し、職員の介在によって労働者と出会う。そして、自分達にとつて必要なことのみを情報収集し、自分達の規範によって労働者を裁く。結果は、大阪市あるいは更生相談所の職員が喜ぶものとなる。労働者との関わりは、情報を得るためだけであり、研究結果が労働者の実生活にどのような影響を及ぼすかについては、まつたく配慮されていない。これが、大薮の、従来の研究方法を批判した上での“新しい研究方法”であるらしい。

大薮は「昭和60年度日本社会病理学会」で次のような報告を行ったという。「今日までの社会病理学的研究の特徴は、(1)いろいろの病理現象が噴出しているが、その原因は社会体制が悪いせいであるという説明である。(2)その説明や分析が性別、年齢、学歴、経済的地位などによるものが大部分であった。従ってその反動として、(1)『人間』の側の欠点と思われる要因について再考してみる必要がある。(2)従来の社会学、社会階層的分析の方法にかわって、人間形成に関係のあるあらゆる要因―生理的、身体的、環境的、文化的、人間関係的…など―を総合的に取り込んだ分析枠組みを構築することが必要である。」(注15)

ここでも、「解消論」で指摘したのと同様の傾向を読み取ることができる。「解消論」に触れて明らかにした大薮の傾向は、理論としては、社会構造のひずみの是正によって「スラム」は「解消」されるべきだとしながらも、そのことの現実化に関するプロセスとそれを実現しようとする勢力の発見に失敗し、あるいは、それらに不信を抱いて、結局は実現困難な課題として放棄、挫折している。にもかかわらず、そのことを自覚することなく、自己の結論―「スラムの解消」―の現実適用をしようとする結果、因果を逆転させ、「解消」の責任を個としての労働者に押し付け、労働者の「更生」によって「スラム」を「解消」しようとする、自家撞着的傾向であった。ここでの学会報告においても、「その反動として」以下が導き出される理由、なぜ「その反動」なのかが十分に論じられることなく、ひたすら個の世界、個の責任論にのめり込もうとする傾向が示されていよう。

これは学問ではなく、一般的に存在する理解を述べているにすぎない。島和博氏は、非常勤講師を勤める大阪近郊のある短大の学生たちに、横浜・寿の野宿労働者襲撃差別襲撃事件について説明したのちにレポートを書かせているが、そのなかで多数を占めるタイプの代表例を、紹介したい。大藪の言うところが、そのような一般的に存在する理解と少しも変わらないものであることの例証として。

「私は、社会に問題があり、それについて行けなくてはずれた人が野宿労働者になったと思います。それと、自分にあっていない仕事をしていて、失敗をくりかえし、どうしょうもなくなってしまった人もいると思います。・・・・駅などで寝ている人を見るとなんかこわい感じがします。それに、店の前とかにいるので、その店にとっては迷惑だと思います。一回そういう生活をしてしまうと、働くことができなくなってしまうのかもしれません。だから、もう行くところがなく、食べるところがないってところまで追いつめて、『やっぱり自分で働くしかない』と思わせることが解決に結びつくんじゃないかなって思います。」

野宿の事態について社会の責任を認めるものの、それを棚上げ、深く追及することなく、自分が住む世界に近い「店」の立場―大薮の場合は為政者の立場―に立ち、野宿労働者の精神性にのみ問題解決の契機を求める。これが一般に存在する理解であり、大薮はこれを学問的装いのもとに述べているにすぎないのだ。

そうなる原因については、これまでに検討してきた。では、そうならないためにはどうすべきか、について考えて見たい。

理と実践、そして心意気

次に引用するのは、小関三平の文章である。

「われわれは、まず、客体の生活不安・破壊の実態とその社会的諸条件を、体制に関連づけて明らかにしなければならないが、それと同時に、客体自身の『不満』と『要求』を引き出し、それを理論的に支えながら、企業なり行政機関なりに対する要求運動の強化に、貢献すべきなのである。その場合、われわれの階級的立場は明確であり、あくまでも社会問題の担い手の側に立ち、必要に応じて、企業なり行政機関なりに徹底的な批判をしなければならない。また、客体の社会的認識を深めるために協力し、主体と客体との連帯を結びつつ、さらに、客体相互の連帯の強化と組織の拡大に対して、一つのインパクトとならなければならない。…調査と『暴露』と『宣伝』が一体となり、調査が『理論』と『実践』を媒介することになり、体制変革の組織運動は、一つの新しい力を得ることになるのである。」(注16)

研究者と現場との関係が、明瞭に述べられている。これに文章としては付け足すことはなにもない。立場は明確であり、果たすべき役割も的確に述べられている。だがしかし、現在の小関氏に、実践の裏付けが欠けている。釜ヶ崎資料センター発足にあたっては貴重な資料を寄贈していただいたり、釜ヶ崎差別と闘う連絡会議が沖浦和光を団長として「釜ヶ崎実態調査」を実施したさいには参加するなど、おりにふれて意欲は示されているものの、そして、個人的な事情があったにしても、この文章に示したことを現在の小関が否定しないならば、残念ながら、理は立っているが実践の裏付けが欠けている一例とせざるをえない。(しかし、これは、大薮についてもそうだが、あくまでも中間的判断である。それぞれの死亡までは、変わりうる生が続いているのだから。)

大薮は実践に取り組むことを急ぐあまり、理を曲げたとも言いうるかも知れない。小関は、理を通して、条件が整うまで仕事を中断している、と言いうるかも知れない。しかも、学者もメシを喰わなければならないという現実に、やはり縛られる。

いずれにしても、釜ヶ崎の労働者は、釜ヶ崎を取り巻く現実は置き去りにされる。これについては、釜ヶ崎の労働者、運動諸団体にも、責任がある。従来、ともすれば学者・インテリを社会の無駄メシ喰いとして軽んじ、あるいは敵視するか、その逆に、過大に評価して現実改変にすぐ役立つ仕事を求め、さらには活動家としての役割まで期待する傾向があった。両者ともに、いわば学者の「意志と希望と生活様式にたいする敬意」が欠けていたといえよう。

だが、やはり学者・研究者の側の責任は大きい。なぜなら、研究対象、研究方法などは自分で選んだものであり、そのことによって社会的存在としてあるのだから、理を立てればそれに殉ずる志の高さと、持続する意志の強さは、当然要求されてしかるべきだと考えられるからである。

人民の中へ! 現代日本の学者・研究者の世界に、ナロードニキの再生を。

注記

(1)P.L.バーガー、H.ケルナー (森下伸也訳)『社会学再考―方法としての解釈』新曜社、1987年、14~15頁。

(2)清田勝彦「書評 大薮寿一編『孤独と絶望 あいりん人生追跡調査誌』」、日本社会病理学会編『現代の社会病理』垣内出版、1986年、 228頁。

(3)大薮寿一「第Ⅱ部 人間の病理 序論』、前掲『現代の社会病理』152~156頁。

(4)朝日新聞大阪本社長谷川社会部長名の1987年4月18日付回答文。

朝日新聞社に対する質問状は、以下の4点について、差別・偏見を助長するものとして指摘し、報道姿勢を問うたものである。すなわち、『朝日ジャーナル』1986年12月26日号の「犯罪季評」で、国鉄でツルハシを握るものは「労働者」であり、大阪・四天王寺境内で少年たちにエアガンによって襲撃された、野宿を余儀なくされている労働者は「労務者」であると、殊更に言葉を使い分けていること。『朝日ジャーナル』87年1月2・9日合併号の「『暇』も『いいかげん』もカツコイイ」では、「浮浪者」の言葉を使い、繁華街で野宿を強いられている人々を皮相的にあげへつらい、多くの人々に誤解・偏見を植え付ける対談を掲載していること。『朝日新聞』87年1月22日夕刊では、東京都足立区の公園で野宿労働者が中学生らに襲われたことが報じられているが、見出し・リード文では「浮浪者」と表記されていること。そして、『朝日ジャーナル』86年12月26日号)の「たけし爆発」の中で、「芸人は一種の賎民扱いだから、確かにプライバシーはないかも知れない」という芸人の言葉を肯定的に紹介し、世に存在する差別状況に照らして、被差別部落民にはプライバシーはなく、身元調査などされても当然という、差別に荷担するものと言わざるをえないこと。

なお、朝日新聞東京本社からは、社会部長とジャーナル編集長連名で、質問の真意を十分に受け止めたとは言いがたい回答が寄せられた。その後、朝日ジャーナルの差別問題担当編集委員千本健一郎氏と釜ヶ崎差別と闘う連絡会議の土方鉄・黒田伊彦・松繁が大阪・部落解放センターで意見交換をおこない、それに基づいてジャーナル編集部で討議がおこなわれ、次のような「まとめ」が送付されてきた。

「編集部は、『労務者』『浮浪者』『賎民』についても真剣に議論をかわしました。/その結果、確認し、合意した点は左の通りです。/(1)被差別者、被抑圧者を傷つけないための配慮はできるだけしているつもりだが、なお知らず知らず、人権意識がにぶっている面があるのかも知れない。それを改めて思い知る絶好の機会になった。/(2)われわれはあくまでも言論・表現の自由の確保をめざすが、差別的な主張・表現まで認めようとするものではない。/(3)私たちはそれぞれの知性・感性を最大限に生かしつつ、今後もこの種の問題に多様で柔軟な接近をはかっていきたい。/1987年5月8日」

同じ朝日新聞でも、東京と大阪ではずいぶん対応が違う。それは、東京における山谷と大阪における釜ヶ崎の違い、そして、かかわり方、注視しているかどうかの違いであろうと思う。

(5)寿の調査は「昭和60年度の大阪市立大学文学部社会学研究室のカリキュラム『社会学実習1』として実施」されたもので、研究代表者は大薮寿一氏。『寿ドヤ街実習調査誌』(1986年3月刊、大阪市立大学文学部社会学研究室)としてまとめられている。

(6)大薮寿一編『孤独と絶望 あいりん人生追跡調査誌』幻想社、1981年、8頁

(7)前掲『現代の社会病理』155頁

(8)前掲『孤独と絶望 あいりん人生追跡調査誌』 216~217頁

(9)前掲『孤独と絶望 あいりん人生追跡調査誌』 216頁

(10)大阪市社会福祉審議会1979年4月答申(『全国の建設土木労働者団結せよ―釜ヶ崎解放10余年の歩み―』全港湾関西地本建設支部西成分会、1981年、75頁

(11)前掲『孤独と絶望ーあいりん人生 追跡調査誌』216頁

(12)同、163頁

(13)1983年8月に、釜ヶ崎差別と闘う連絡会議が行った労働者からの聞き取り調査によれば、「困った時に相談する相手」は、次の順序となっている。①友人(23名)、②労働福祉センター(18名)、③組合(17名)、④市更生相談所(16名)。相談の結果に不満を感じたものの割合で示すと、①市更生相談所(50%)、②労働福祉センター(44%)、③組合(35%)、④友人(30%)となる。「市の更生相談所はワシラを同じ人間として扱わない」という労働者の言葉が、年末の臨時宿泊所の受付時には、必ず何人かの労働者の口から出る。労働者が何人か集まり、更生相談所が話題になると、必ずこの言葉が出る。

(14)前掲『孤独と絶望 あいりん人生追跡調査誌』4頁

(15) 前掲『現代の社会病理』229頁

(16)小関三平「社会問題の研究方法」、馬原鉄男・小関三平ほか編『現代日本の社会問題 第一巻 現代日本資本主義と社会問題』汐文社、1969年、269~270頁

(まつしげ・いつお/釜ヶ崎資料センター)